你知道吗?一百年前,在广东东北部贫困的客家山区梅县,竟然拥有一所由德国医生主持的近代医院、一家盲童福利院,以及一座肺病疗养院。

心光盲女院院长柏恩慰带女孩们走过黄塘河上的小木桥,梅县,1938年前后

而当时当地一所中学的校长,竟曾是瑞士足球超级联赛1906年与1908年冠军队的中锋。

瑞士籍牧师万保全和乐育中学足球队,梅县,1925年前

更出人意料的是,这所客家中学的外语课程,以德语为“第一外语”,并在二十世纪上半叶,培养出数十位赴德攻读博士学位的学生。

这段由个人和群体流动促成的跨国交流史,其起点正是百年前医疗匮乏、教育资源极度稀缺的客家山区——梅县。如今,这段历史在中德两国几乎被遗忘。

巴色差会传教士家庭在德化门前合影,梅县黄塘,1943

从十九世纪中叶到二十世纪中期,前后有两百多位欧洲人——主要来自德国与瑞士——曾在粤东山区长期生活与工作。他们是传教士、教师、医生及福利院工作人员,也带来了彼时中国极为罕见的现代医疗体系、教育理念与福利机构。他们的建设与耕耘,使一个偏远的客家县域成为中欧文化、教育与医学交流的独特节点。

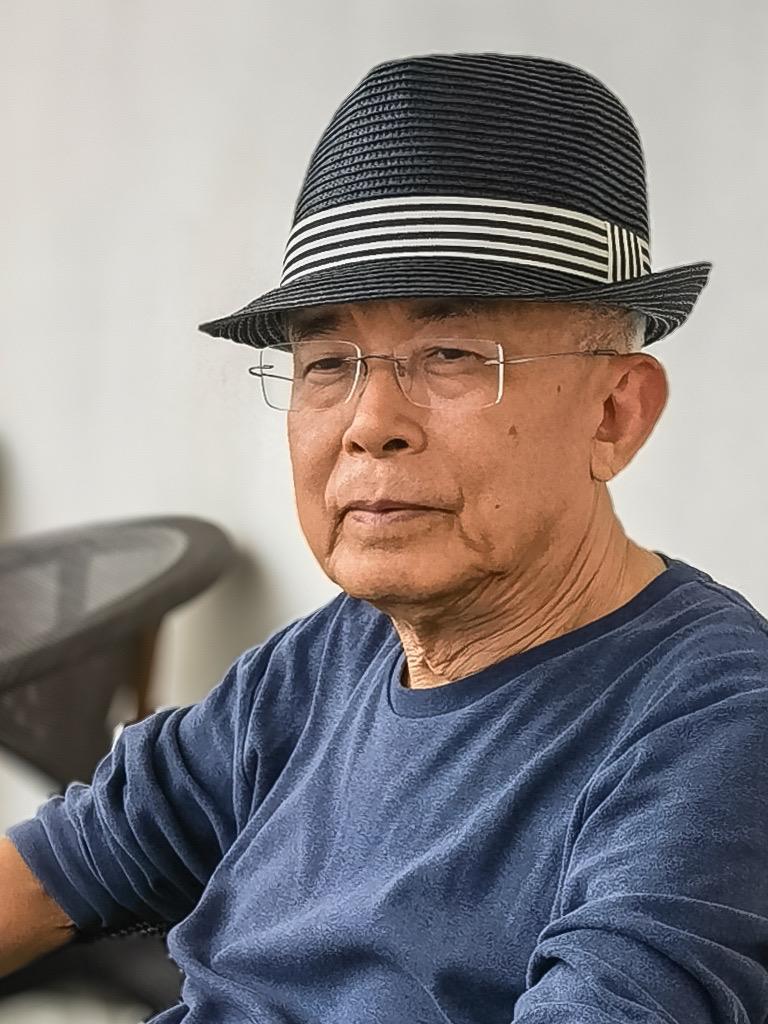

2016年9月,资深传媒人区念中在偶然听闻这段几近被遗忘的历史后,立即动身前往梅州(梅县)展开调研。一个月后,他继续前往德国绍恩多夫(Schorndorf),拜访亲历者豪俊和(Klaus Autenrieth),试图从仅存的记忆与文献中,追寻并还原这段跨越百年的中德交汇故事。

豪俊和的父亲豪天立(Emil Autenrieth)于1926年来到中国梅县,在这片贫瘠的土地上留下了深刻足迹。他阅读中国古籍,手写汉字,说客家话,曾在广东五华、梅县的中学以及中山大学医学院教授德语。他的三子豪俊和成长于梅县,直到1947年举家返回德国。自此,客家记忆成为豪俊和一生的底色。

1980年代,豪俊和重返“第二故乡”梅州(梅县),寻找童年记忆,也重新连接起与客家文化的深厚情感。他推动梅州与德国绍恩多夫之间的教育交流,促成父亲创办的乐育中学与绍恩多夫自己任教的普兰克中学(Max-Planck-Gymnasium)成为“姐妹学校”。至今,89岁的豪俊和依然讲着一口流利的客家话。

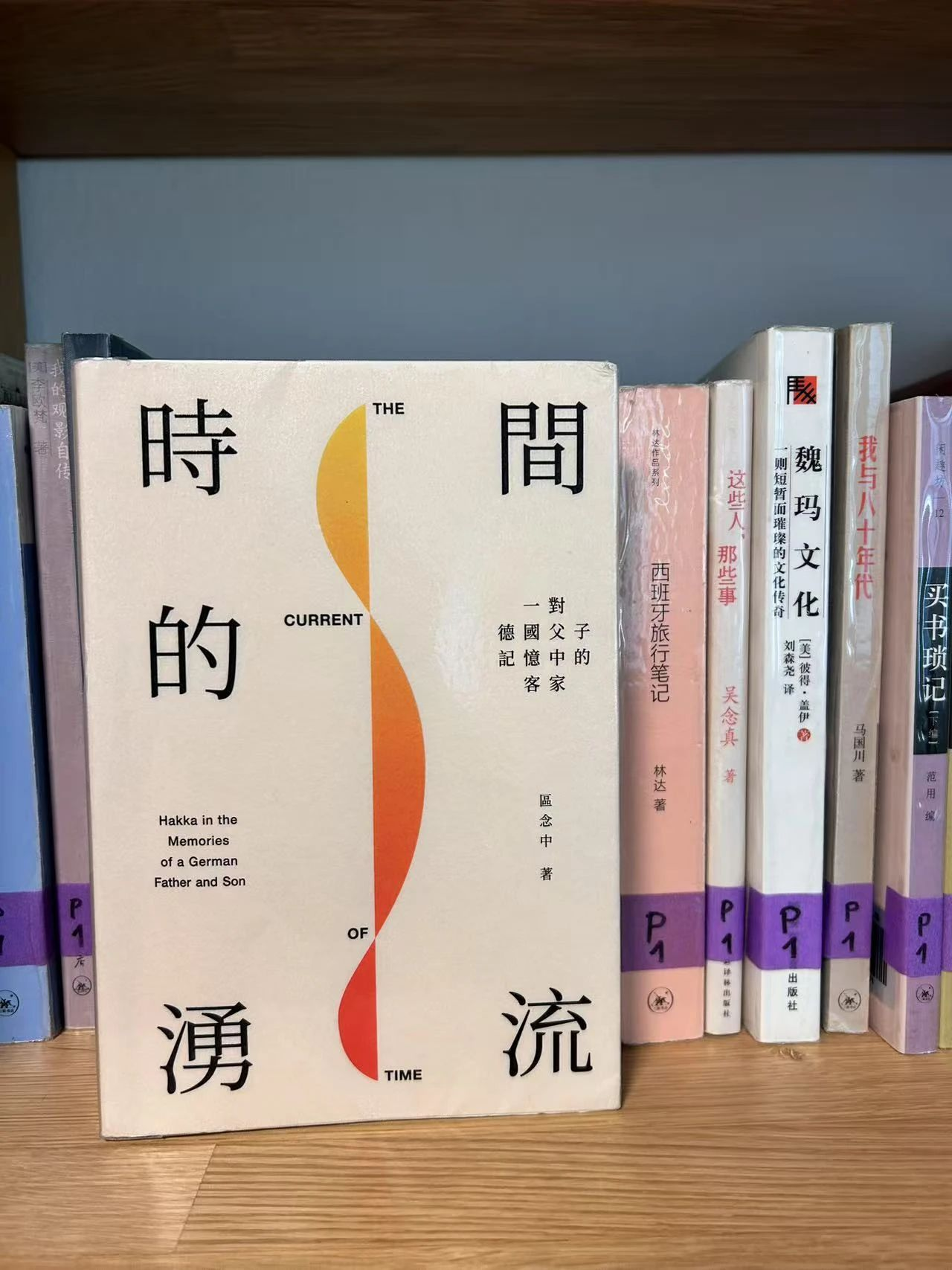

从2016年至2019年,区念中三次往返德国与瑞士,拜访当事人、查阅档案、翻译资料,并最终完成《时间的涌流:一对德国父子记忆中的客家》一书。书中通过档案文献、日记、书信与口述资料,再现了一个世纪前中国贫困山区村落与欧洲在医疗、教育、宗教与体育等多个层面的深度交流史。

蓝书屋所藏《时间的涌流》,欢迎读者借阅。本文中图片出自该书,由作者提供

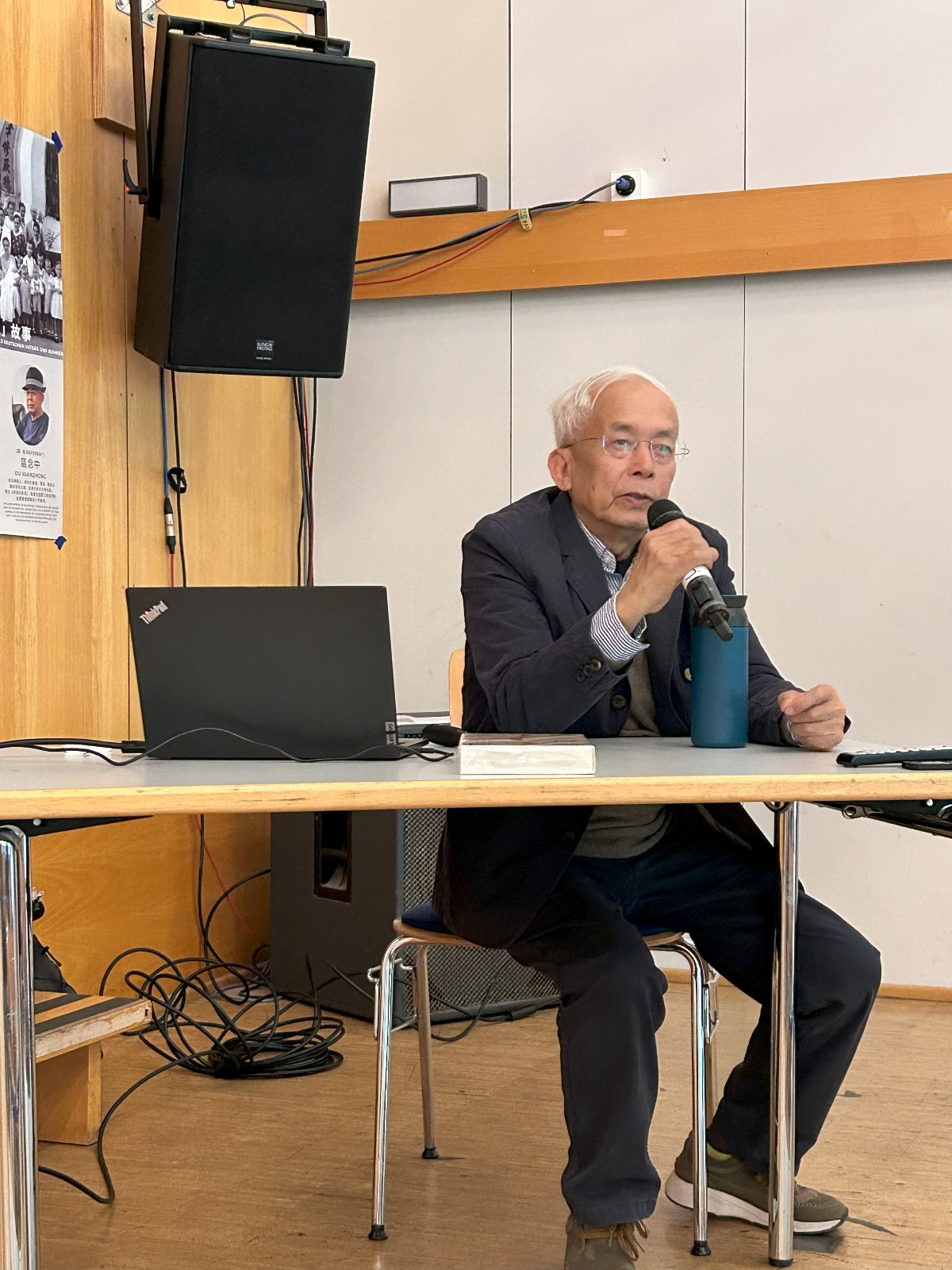

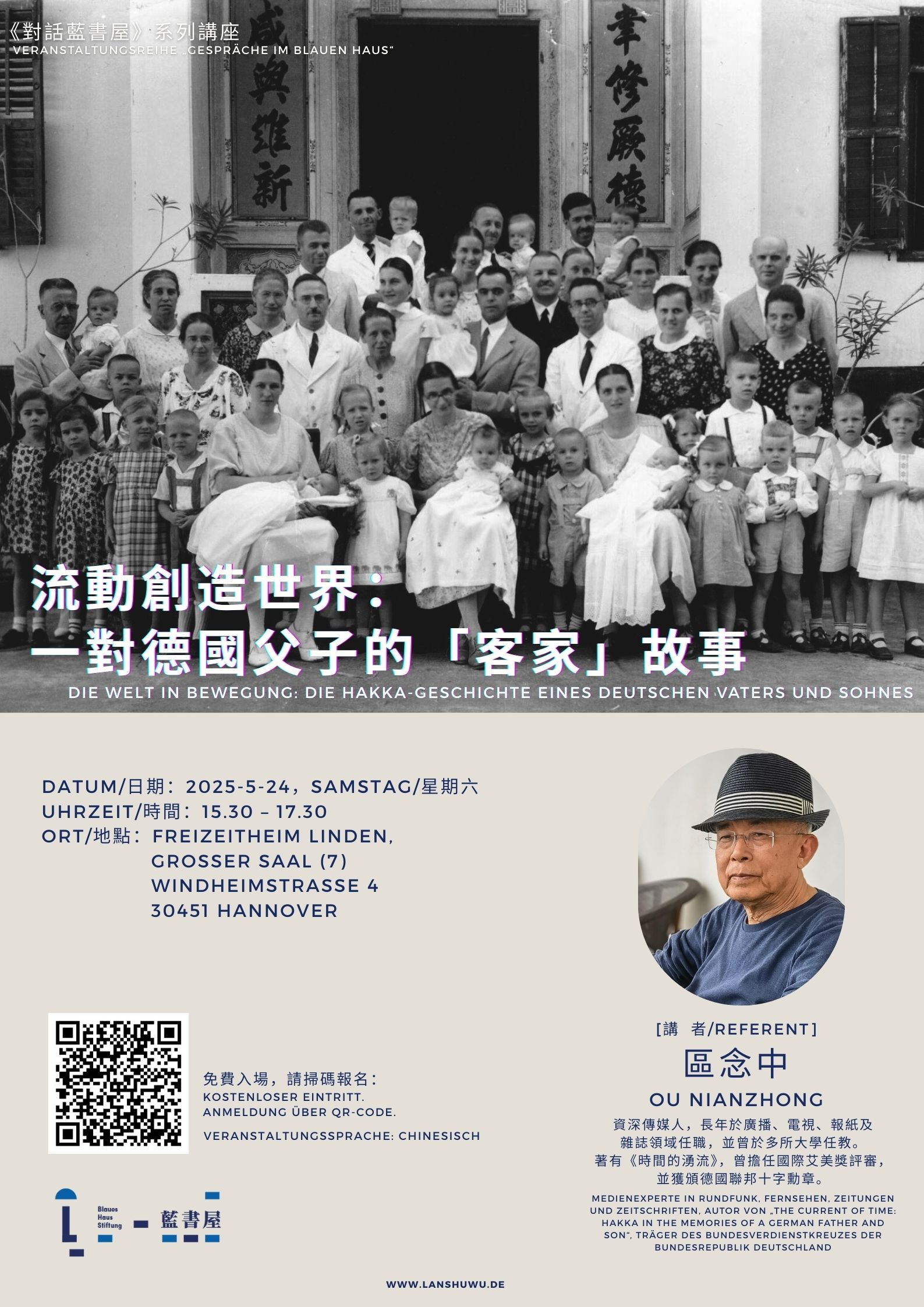

2025年5月,蓝书屋邀请作者区念中先生来到德国汉诺威,携大量上世纪初的珍贵历史图片,分享他追寻失落历史的旅程,讲述这段跨越时空的真实故事。

主讲人:

区念中,资深传媒人,在广播、电视、报纸和杂志供职多年,担任多所大学传媒学院特聘教授。出版有《时间的涌流:一对德国父子记忆中的客家》一书。曾获「德意志联邦共和国勋章」(2010年)。曾担任第33届国际艾美奖艺术节目奖评委,香港「第十七届欣赏指数调查最佳电视节目」评审团成员。

活动信息

日期:2025年5月24日(周六)

时间:15:30-17:30

活动地点:汉诺威林登社区活动中心,大礼堂 (7)

Freizeitheim Linden, Großer Saal (7)

Windheimstraße 4, 30451 Hannover

讲座语言:中文

报名方式:

请扫描以下二维码报名或点击链接:

https://www.eventbrite.com/e/1353268395199?aff=oddtdtcreator

Anmeldeschluss: 23.05.2025, 12:00 Uhr

注意事项:

- 成人以及年满14岁以上的儿童可以报名参加。

- 如果您在报名后临时无法参加,请及时取消预约登记,以便让其他人有机会参加。

- 成功报名的参加者请在讲座开始前最迟5分钟到场。

- 活动期间禁止录影,我们感谢您的理解。

- 活动期间将拍摄照片,这些照片将由蓝书屋基金会内部使用。如果您有任何异议,请提前告知我们。

活动回顾: